跨机型诊断难题取得突破,上交大联合商飞、东航打造国产大飞机时序大模型智能诊断新路径

近日,上海交通大学航空航天学院李元祥教授团队,联合上海飞机设计研究院和东方航空技术有限公司MCC,在国产大飞机核心系统的智能诊断方向取得重要突破。研究团队围绕引气系统的跨机型诊断难题,首次构建基于时序大模型的统一诊断框架,实现了来自空客A320、A330等成熟机型的运行知识向国产C919的有效迁移,为新机型在数据稀缺条件下的早期健康管理提供了智能化解决方案。

相较于传统方法多依赖单一机型、模型容量有限且泛化性差,该研究提出一种“预测下一个信号token”的自监督预训练方法,联合利用三类机型的飞行数据开展训练,成功学习到通用的信号健康表征。在此基础上,设计了高度适配工程场景的联合损失函数,显著提升了模型在下游异常检测和基线预测任务中的表现。研究进一步验证了,基于时序大模型的飞参建模方式能够有效打破机型壁垒,实现诊断知识在多型号间的共享与迁移。相关论文已被国际工程信息学领域的一区Top期刊《Advanced Engineering Informatics》接收发表。

背景介绍

引气系统(Bleed Air System, BAS)作为保障飞行安全与乘客舒适度的核心环节,承担着舱压调节、空调供气和发动机防冰等多项关键功能。由于系统工作环境复杂且高度依赖发动机压气机供气,BAS常见故障如超压、低压和过热,不仅频繁发生,还可能导致机舱减压、设备损坏甚至安全事故,成为影响飞行任务稳定执行的重要隐患。

现有研究多依赖基于特定机型构建的统计模型或轻量级深度模型,虽在健康监测与风险评估中具备一定有效性,但面临两个根本瓶颈:一是模型强依赖特定机型数据分布,难以在不同飞机平台间迁移使用;二是对大量故障标签的依赖,使其难以适配如C919等新型飞机在早期运营阶段数据稀缺的实际情况。特别是在国产大飞机持续服役推广的背景下,如何在多机型之间共享诊断知识、降低数据门槛、提升模型的泛化能力,成为工程界亟待破解的关键课题。

主要创新及成果

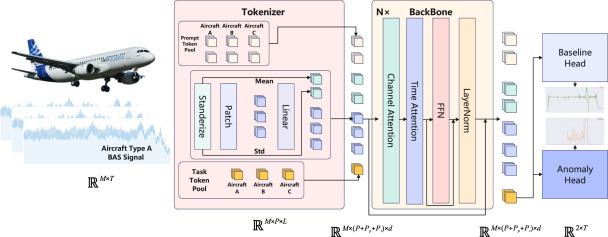

为了解决多机型之间诊断迁移难、C919数据稀缺等问题,团队提出了一种基于时序大模型的统一诊断框架。团队构建了涵盖A320、A330和C919三种机型的引气系统飞行数据集,并设计了一种自监督学习策略,通过“预测下一个信号token”的方式,让模型在不依赖故障标签的情况下,学会抽取多机型通用的健康状态特征。

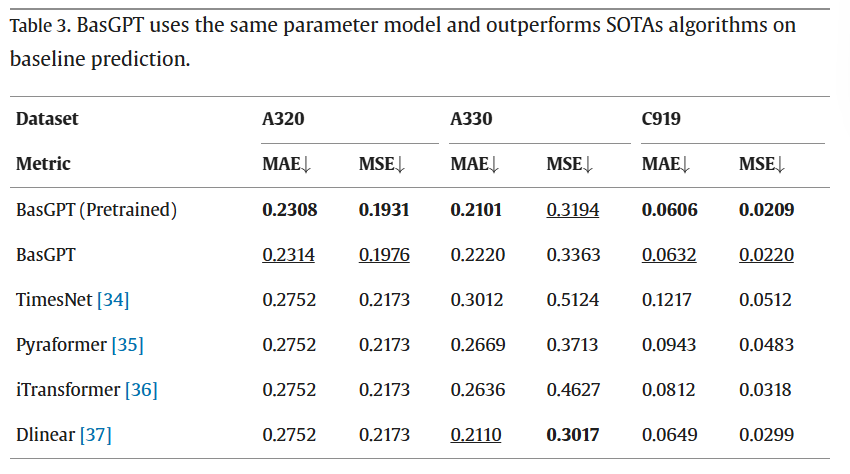

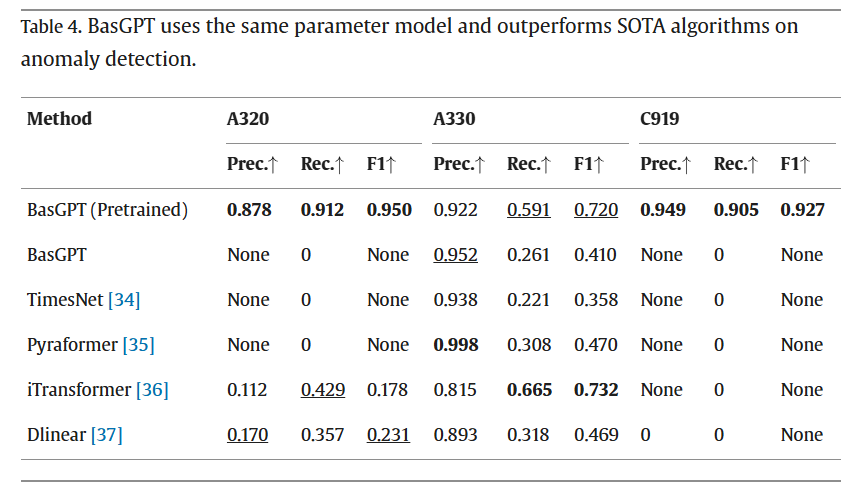

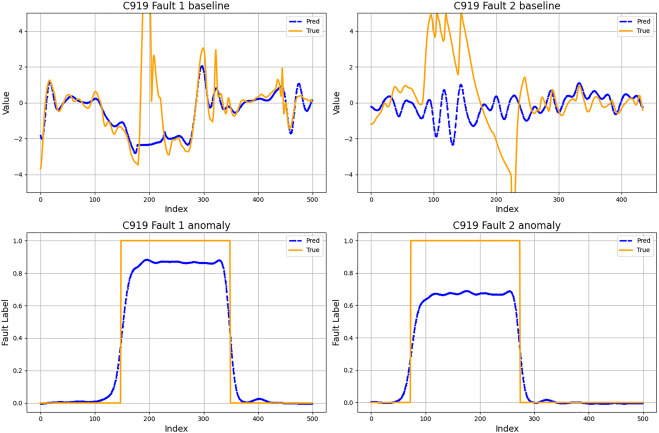

在此基础上,团队针对工程上新机型故障样本极少的现实,设计了一个结合基线预测与异常检测的联合损失函数。这个机制不仅提升了模型对下游任务的适应性,也让诊断结果更具解释性。实验表明,该模型在多个任务中表现优于现有方法,尤其是在C919这样数据稀少的场景下,准确率提升明显。

在跨机型数据的预训练基础上进行微调的下游任务的精度和准确度显著超越当前流行的SOTA方法,并且将有预训练和没有预训练的相比,性能也有明显提升,验证了预训练在本系统的有效性。

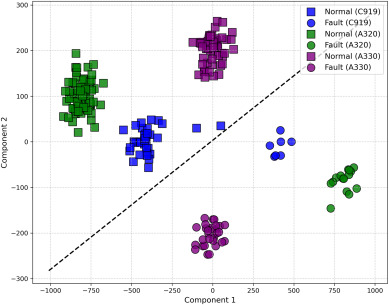

可视化分析进一步验证了模型的表示能力。通过t-SNE将不同机型的信号语义映射至二维空间,结果显示模型能够清晰划分正常与异常状态,即使传感器配置存在差异,仍具备良好的判别能力。

此外,团队还探索了模型规模与任务性能之间的关系。结果表明,在结构不变的前提下增加参数量,模型预测准确性随之提升,体现出明显的规模效应。这为未来构建更高容量、更强泛化能力的飞行信号基础模型提供了支撑。

未来研究方向

本研究展示了时序大模型在数据稀缺、系统异构等复杂工业场景下的应用潜力,不仅为国产大飞机早期运营提供了有效的健康保障手段,也为我国广泛存在的工业设备场景(如轨道交通、能源系统、制造产线等)带来了通用化智能诊断的技术启发。以统一模型、共享知识、适应多样系统的能力,将为各类工业场景的运维升级提供新思路。

未来,研究团队将进一步拓展飞行关键系统的建模范围,构建覆盖发动机、空调系统、辅助动力装置等多个子系统的飞参时序大模型,推动跨系统、多机型的统一建模与诊断研究。同时,团队还计划引入文本、图谱等多源信息,发展融合飞参信号与维修记录、舱内语音等的多模态模型架构,持续提升故障预测的准确性与模型的交互性,面向未来构建智能化的飞机健康管理系统。

版权所有 上海交通大学空天智能光电技术实验室